※ 文中の灰色の部分はタップやクリックすると答えが見れます。

相続は毎年1題出題されていて、法定相続人や相続分についてよく出題されます。

紙にしっかり家系図を書いて解くことが重要です。

次の記事 共有

法定相続人と相続分 頻出

| 常に相続人になる | 配偶者(内縁はダメ) |

| 第1順位 | 子(代襲・再代襲あり、再婚相手の連れ子は含まれない) |

| 第2順位 | 親などの直系尊属 |

| 第3順位 | 兄弟姉妹(代襲あり・再代襲なし) |

※ 被相続人がなくなる前に相続人が死亡していた場合は代襲相続

※ 被相続人がなくなった後に相続人が死亡していた場合は数次相続と言ってもう一回相続が発生

※ 相続放棄した場合は代襲相続はないので注意。

※ 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2/1とする。

相続分

| 相続人 | 配偶者の割合 | |

|---|---|---|

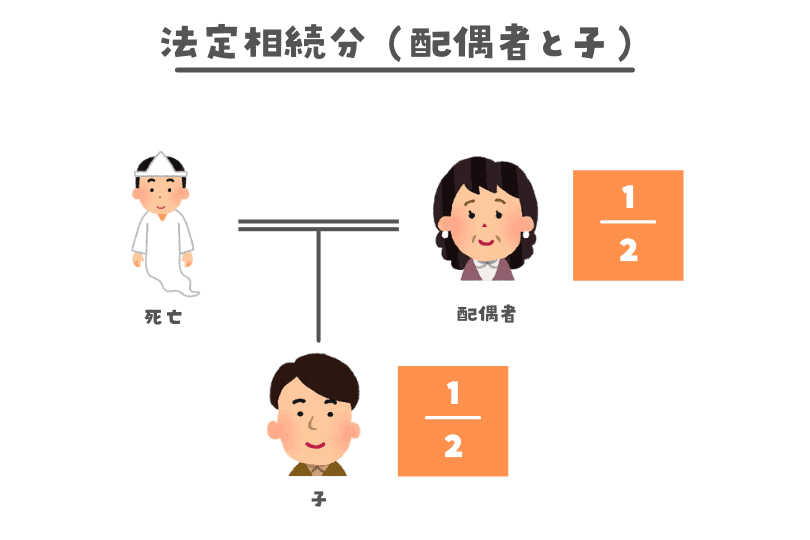

| 配偶者と子 | 2/1 | 残りは配偶者以外の 相続人で均等に分ける |

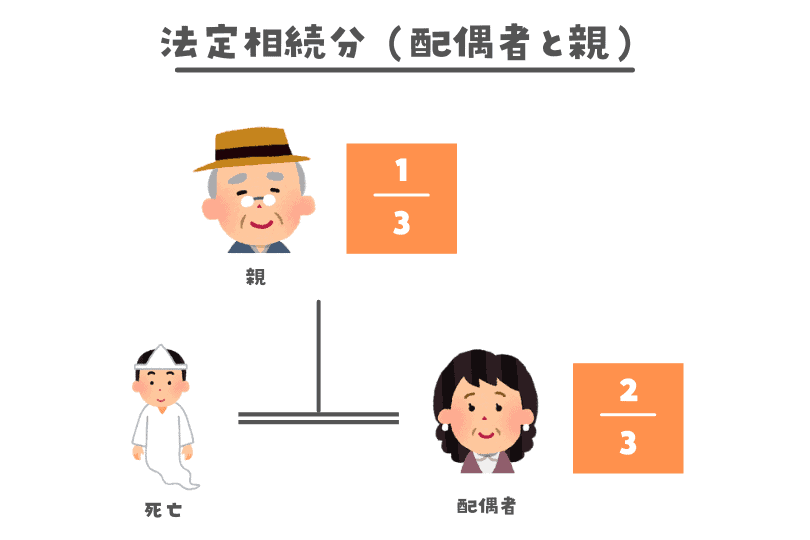

| 配偶者と親 | 3/2 | 〃 |

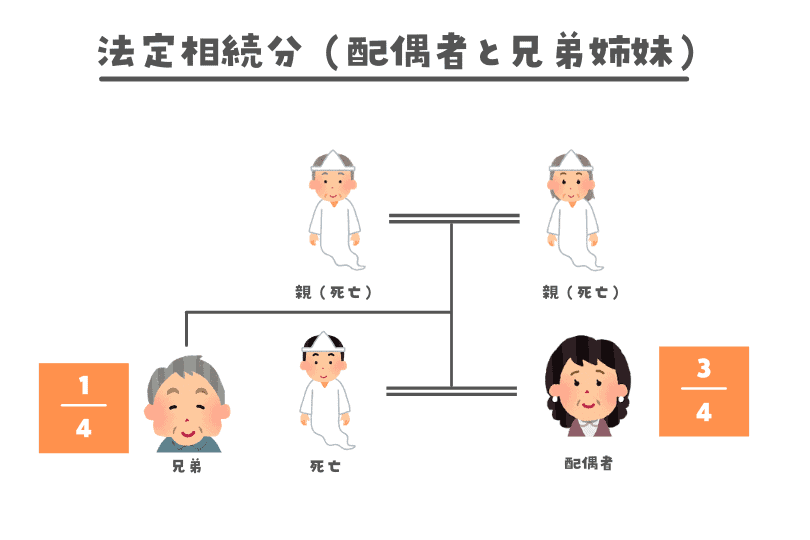

| 配偶者と兄弟姉妹 | 4/3 | 〃 |

配偶者と子

配偶者と親

配偶者と兄弟姉妹

相続人になれない場合(欠格・排除)

詐欺や強迫によって父親の相続を妨げた相続人は欠格事由に該当し相続できません。

また、父親を暴行などしていて父親が家庭裁判所に相続人の排除を請求された人も相続人になれません。

欠格・排除に該当してもその子は代襲相続できます。

相続の承認と放棄

相続には3種類あります。

- 単純承認・・・資産も負債も相続する単純な相続

- 限定承認・・・相続によって得た財産の範囲内で相続する相続

- 相続放棄・・・相続しない

限定承認は、相続する財産や負債がよくわからない場合に選ばれます。

これら、3種類の相続は相続開始のあったことを知ったときから3ケ月以内にしなければなりません。

3ケ月以内に限定承認も相続放棄もしなかった場合(法定単純承認)や相続人が相続開始をしたことを知った、または、これを確実に予想しながらあえて相続財産の全部または一部を処分したときも、単純承認したものとみなされます。

以下が処分に該当するかどうかの判例です。

- 不法行為者に対する明け渡し請求などの保存行為→処分にあたらない

- 相続財産の収受領得→処分にあたる→単純承認

限定承認は、相続人全員でしなければなりません。

相続放棄をした場合は、その子は代襲相続できません。

相続開始前に相続分の放棄はできない(遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を受ければできる。)

遺言

満15歳以上なら一人で遺言できる。

自筆証書遺言に一体のものとして添付される相続財産目録については自書不要。

しかし、各ページに押印は必要。

財産目録以外については自書が必要です。

自筆遺言証書の内容を変更する場合、遺言者が、その変更部分を示し、変更した旨、変更内容を付記して署名し、かつ、その変更の場所に印を押す必要があります。(二重線引いて訂正印ではだめ)

被相続人が生前、全財産のうち一部について法定相続人に相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、遺贈ではなく、当該遺産を単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものとみなされます。

この場合、遺産分割の協議などを経ずに、相続人は被相続人の死亡と同時に所有権を取得するのが原則です

被相続人が「相続させる旨の遺言」をしていた場合で、遺産を取得予定だった推定相続人が被相続人より前に死亡したときには、特段の事情がない限り、その「相続させる」旨の遺言は効力を生じません。

相続財産の帰属

相続の効力

相続は、被相続人が死亡した時点で当然に開始されます。

そしてこれにより、相続人は被相続人の有していた一切の権利義務を承継することになります。

ですので、賃貸人が死亡した場合、その相続人に賃貸人の地位が承継されることになり賃貸借契約は終了しません。

相続財産の共有(遺産分割協議前)

相続が開始された時点では、相続財産は相続人全員の共有状態となります。

この共有関係では、各相続人は法定相続分に応じた持分を有しています。

遺産分割

相続財産を誰がどの財産を取得するかを決めるには「遺産分割」が必要です。

遺産分割には以下の3つの方法があります。

- 遺言による指定分割

- 遺産分割協議による分割(全員の合意が必要)

- 家庭裁判所の調停・審判による分割(合意できないとき)

遺産分割は、相続開始時にさかのぼってその効力が生じますが、第三者の権利を害することはできません。

遺産分割の禁止

一定の事情により、相続財産をすぐに分割せず、しばらく共有状態を維持した方が望ましい場合もあります。

例えば、被相続人が所有していた土地が再開発地域に含まれていて、将来的に価格が高騰しそうな場合があります。

この場合、 相続人間で早まった分割をすると不公平になる可能性があるため、一定期間分割を禁止して状況を見守ることがあります。

そのようなときには、遺言または家庭裁判所の審判により、相続開始後最大5年間まで遺産分割を禁止することが可能です。

遺留分

ギャルが大好きなので全財産をギャルにあげます!

旦那さんがなくなって悲しんでいたら、実は旦那は無類のギャル好きで仲の良かったギャルに全財産遺贈する旨の遺言を残していたとします。

全財産はすべてギャルのものになってしまうのでしょうか?

後に残された奥さんや子供がかわいそうですよね。

そのため遺留分という制度があり、奥さんなどは最低限の遺産が確保される仕組みになっています。

遺留分は直系尊属のみが相続人の場合とそれ以外の場合で分かれています。

| 直系尊属人のみが相続人の場合 | 相続財産の3/1 |

| それ以外 | 相続財産の2/1 |

※ 遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を受ければできる。(相続開始前に相続分の放棄はできない。)

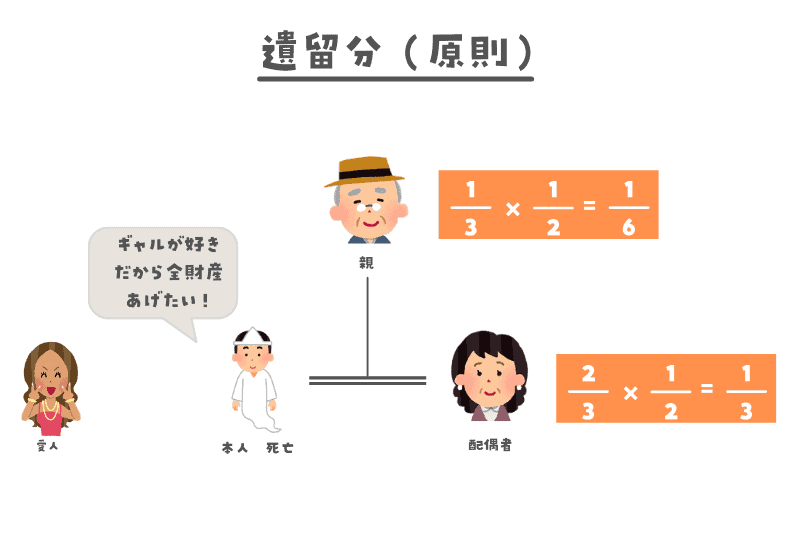

ここでは、それ以外の場合について図を使ってみていきましょう。

例えば、本人が死亡したときに、配偶者と親がいたとします。この時の遺留分はどうなるのでしょう?

相続人が直系尊属のみではないので、配偶者と親の遺留分は2/1です。

そして、配偶者の法定相続分は3/2なので、2/1×3/2=3/1が配偶者の遺留分になります。

一方、親の法定相続分は3/1なので2/1×3/1=6/1が親の遺留分になります。

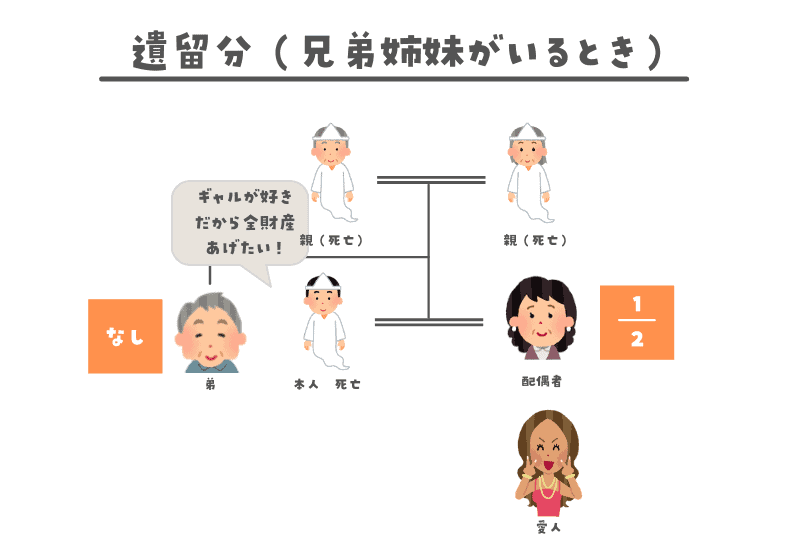

次に、兄弟姉妹に遺留分はないという例についてみていこうと思います。

相続人が配偶者と兄弟姉妹のみの場合、兄弟姉妹に遺留分は認められていませんので、配偶者は遺留分の2/1すべてもらえます。

配偶者の居住権保護

短期配偶者居住権

短期配偶者居住権と配偶者居住権は最近の改正でできた権利だから出題されやすいよ。

配偶者短期居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に無償で居住していた場合に、遺産分割が確定した日か、相続開始時から6か月を経過する日のどちらか遅い日までその建物に無償で使用することができる権利である。

配偶者居住権

配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用又は収益を認めることを内容とする権利を配偶者所有権といいます。

配偶者が遺産分割により配偶者居住権を取得する場合には、配偶者は、配偶者居住権の財産的価値を評価する必要があります。

【宅建対策】区分所有法の覚え方|規約・議決権を穴埋め形式でわかりやすく!

【宅建対策】区分所有法の覚え方|規約・議決権を穴埋め形式でわかりやすく!

事務管理・委任・請負・贈与・不法行為・共有について過去問ベースでまとめて解説

事務管理・委任・請負・贈与・不法行為・共有について過去問ベースでまとめて解説

相続等に関する宅建過去問

令和4年7月1日になされた遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 自筆証書遺言によって遺言をする場合、遺言者は、その全文、日付及び氏名を自書して押印しなければならないが、これに添付する相続財産の目録については、遺言者が毎葉に署名押印すれば、自書でないものも認められる。

- 公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要であるが、推定相続人は、未成年者でなくとも、証人となることができない。

- 船舶が遭難した場合、当該船舶中にいて死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いがあれば、口頭で遺言をすることができる。

- 遺贈義務者が、遺贈の義務を履行するため、受遺者に対し、相当の期間を定めて遺贈の承認をすべき旨の催告をした場合、受遺者がその期間内に意思表示をしないときは、遺贈を放棄したものとみなされる。

答え:4

- 正しい

- 正しい:①未成年者、②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人は、遺言の証人又は立会人となることができません。(民法974条)

- 正しい:船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができます。(民法979条)

- 誤り:遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。(民法987条)放棄ではなく承認したものとみなされるので、誤りです。

被相続人Aの配偶者Bが、A所有の建物に相続開始の時に居住していたため、遺産分割協議によって配偶者居住権を取得した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 遺産分割協議でBの配偶者居住権の存続期間を20年と定めた場合、存続期間が満了した時点で配偶者居住権は消滅し、配偶者居住権の延長や更新はできない。

- Bは、配偶者居住権の存続期間内であれば、居住している建物の所有者の承諾を得ることなく、第三者に当該建物を賃貸することができる。

- 配偶者居住権の存続期間中にBが死亡した場合、Bの相続人CはBの有していた配偶者居住権を相続する。

- Bが配偶者居住権に基づいて居住している建物が第三者Dに売却された場合、Bは、配偶者居住権の登記がなくてもDに対抗することができる。

答え:1

- 正しい:存続期間を定めた場合、配偶者居住権の延長や更新はできません。

- 誤り:建物を賃貸するには建物所有者の承諾が必要です。

- 誤り:配偶者居住権は夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者の居住権を保護するための制度なので相続の対象にはなりません。

- 誤り:配偶者居住権を第三者に対抗するには登記が必要です。

Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが令和3年7月1日に死亡した場合における法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1

- Aが2分の1、Cが6分の1、Fが6分の1、Gが6分の1

- Aが2分の1、Gが2分の1

- Aが2分の1、Cが4分の1、Gが4分の1

答え:1